職能資格制度

ここまでいくつかの給与関連/組織関連コラムで、「職能給」について触れたが、そのベースになっているのが「職能資格制度」だ。世の中でよく耳にする「部長」「課長」が職能資格の代表格だが、会社の大きさやその会社の考え方によって、各職能資格がもつ責任と権限が随分違う。

例えば、あまり階層をつくらず、「文鎮型」と呼ばれるフラットな組織の会社には、大量の部長がいて、グループリーダー的な役割を担っていたり、「ピラミッド型」組織では、部長職はほぼ役員クラスだったりで、とにかく多様だ。

今回は、極めて一般的な職能資格制度についてざっと眺めてみたい。

職能資格制度の概要

企業は、業務を円滑に遂行するために人事制度を設け、管理職・中間管理職・一般職などの階層をもとに、部長・課長・課長代理・係長などの役職を与え人事管理している。これを「職能資格制度」という。しかし、それぞれの役職が行う業務の範囲や責任・権限については、上場企業を除くとかなりあいまいになっているのが現実だ。

昔の人事制度は、職務給・年功給が中心だった。今は、業務の成果によって役職や給与を決める成果主義も多くの企業で取り入れられるようになってきている。

どんな制度だろうが、的確な人事を行うことが必要であることに変わりはない。例えば課長になるだけの能力があれば課長に、部長になるだけの能力があれば部長に、という具合に簡単に決めていければよいのだが、自分の評価と上司の評価とは必ずしも一致しないケースが多いのが現状だ。その点を解消するために、「人事考課制度」を設けて人材を考課し、適切な職位や給与を与えるのが一般的となっている。

多くの企業が採用

人事制度は企業によってさまざまだが、もっとも多くの企業が行っているのが、「職能資格制度」だ。

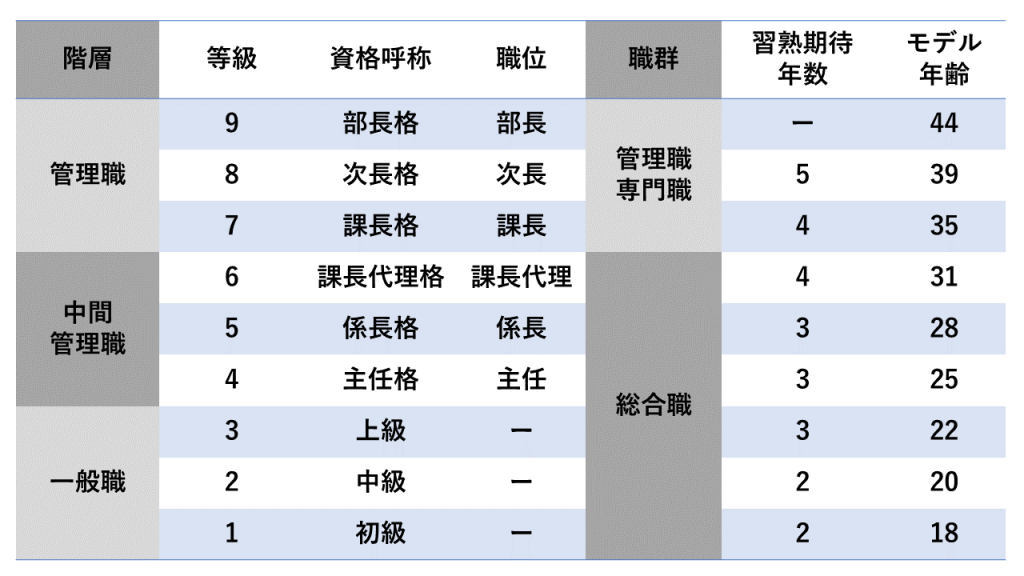

職能資格制度は人材の能力を公平に判断するために、能力レベルの指標として等級を定める方法。各等級は、何年で昇給するのが好ましいか(滞留年数)が明示され、各等級ごとに号数が定められている。役職は、各等級ごとに設定されるのが一般的で、課長になるためには7等級以上、部長になるためには9等級以上といったように設定される。中には、同一等級に複数の役職を設定する方法もあるが、今回は考えない。

等級数は、1~9等級、1~8等級、1~7等級などといった具合に、企業の規模や役職数によって異なる。以下が1~9等級の典型的な例だ。

上記の例では、高卒は1等級から、高専卒は2等級から、大卒は3等級からといったスタートとなり、大卒で3等級から入社した社員は、25歳で主任格に、28歳で係長格に等級が進むのが望ましいとしている。注意すべきは、その等級になったからといって該当する職位になれるわけではなく、あくまでその職位としての能力を持ち合わせていることが求められている点だ。

各役職の業務と役割例

前述の職能資格例を用いて、一般的に各役職に求められる役割を定義することができる。ここでは階層を「一般職」「中間管理職」「管理職」としたので、その順序に従い、業務と役割の例をまとめてみる。この例は製造業を想定している。

一般職の業務と役割

■初級

- 単純定型業務

- 単純作業遂行

上司の指導を受け、簡単な定型業務を行うことができるレベル。単純定型業務と単純作業遂行が主な仕事。

■中級

- 定型業務

- 担当工程の標準作業遂行

初級に加え、通常の定型業務に関しては単独でできることが必要。さらに与えられた一つの工程の業務について標準作業を守り、遂行することが求められる。

■上級

- 複雑定型業務

- 前後工程を含む標準作業遂行

初級、中級の業務に加え、複雑で高度な定型業務を単独で遂行できることが求められる。また、前後を含む工程の業務について標準作業を守り遂行できることが必要。

中間管理職の業務と役割

■主任/主任格

- 日常判断業務

- 非定型業務、異常処理

- 定型業務指導

一般職の業務に加え、日常業務において判断を行う。判断をした根拠を話すことができることが大切。また、複数の工程の業務について標準作業を守り遂行できることが必要。さらに、定型業務に関しては、下級者(一般職)に指導できることが求められる。

■係長/係長格

- 指導、監督補佐

- 複雑非定型業務

- 係員指導

複数の人材を取りまとめて、担当業務をこなしていく。担当業務に関連する範囲内で指導、監督補佐ができることが求められる。また、担当業務の企画・立案・計画を組み、実行する能力も必要。さらに、上司の助言を受けながら、取引先との交渉も求められる。

■課長代理/課長代理格

- 課の統括管理補佐

- 指導、監督

- 技術基準支持

中間管理職のトップとして、課の目標達成の結果に対する根拠を明らかにすることができる能力が求められる。また、実務経験の裏打ちによって明確な指示ができることも大切。さらに損益計算書(P/L)が理解できる能力も必要。

管理職の業務と役割

管理職のレベルになると、企業によっては一般の管理職とは別に専門職を設定している企業もある。専門職とは、特定の分野に秀でたいわゆる「スペシャリスト」だ。ここでは、管理職と専門職とを分けて考えてみよう。

■課長/課長格

- 課の統括管理

- 研究、開発の専門家

管理職としての課長は、一般職の能力を備えているうえに、課の統括管理を行い、課の目標達成の責任を負う。戦術の立案ができ、課のみならず部計画の立案もある程度行える能力が求められる。また、損益計算書(P/L)だけでなく、貸借対照表(B/S)も理解できる必要がある。

専門職としての課長は、研究・開発の専門者として、社内での共有化、標準化、製品化を行うと共に、効率化や高付加価値化につながる高度な技術を持っていることが求められる。また、複雑で高度な業務を単独でできる能力も必要。

■次長/次長格

- 部の統括管理補佐

- 研究、開発の高度技術者

管理職としての次長は、課長格までの能力のほか、部の統括管理補佐として、単年度部門戦略の策定ができる能力が求められる。

専門職としての次長は、研究、開発の高度技術者として、高度な技術を有するのはもちろんのこと、会社の業績に寄与するほどの能力も求められる。

■部長/部長格

- 部の統括管理

- 研究、開発の最高技術者

- 経営の中心に参画

管理職としての部長は、部の統括管理者として、部の目標達成の責任を負う。全社、中長期計画を見据えた部門戦略の策定能力のほか、経営層に対しての情報提供も求められる。

専門職としての部長は、研究、開発の最高責任者として、国内外を問わずトップレベルの最先端技術を持つことが必要だ。技術を駆使し、会社業績に多大な寄与をもたらすことが求められる。

ここまで、一般的な職能資格程度における各役職の業務と役割をまとめたが、これらは「例」であり、企業によって大きく事情が異なる。そのため、実際の定義を設ける際には、専門家の意見を聞きながら決めていき、人事制度、人事考課制度などに反映させる必要があるだろう。