哲学者が20年前に語ったもの

わが国の行政機関に「デジタル庁」が誕生したのは2021年9月のことだ。デジタル庁が公開している「組織概要」によれば、以下のような組織だとのこと。

デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指します。

引用:デジタル庁「組織概要」

徹底的な国民目線でのサービス創出やデータ資源の利活用、社会全体のDXの推進を通じ、全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現すべく、取組を進めてまいります。

デジタル社会の到来については、実は20年前からさんざん議論されてきた。今回のデジタル庁についても、2000年に設置された内閣官房IT担当室や、2012年に設置された政府CIO室などの流れをくんでいる。

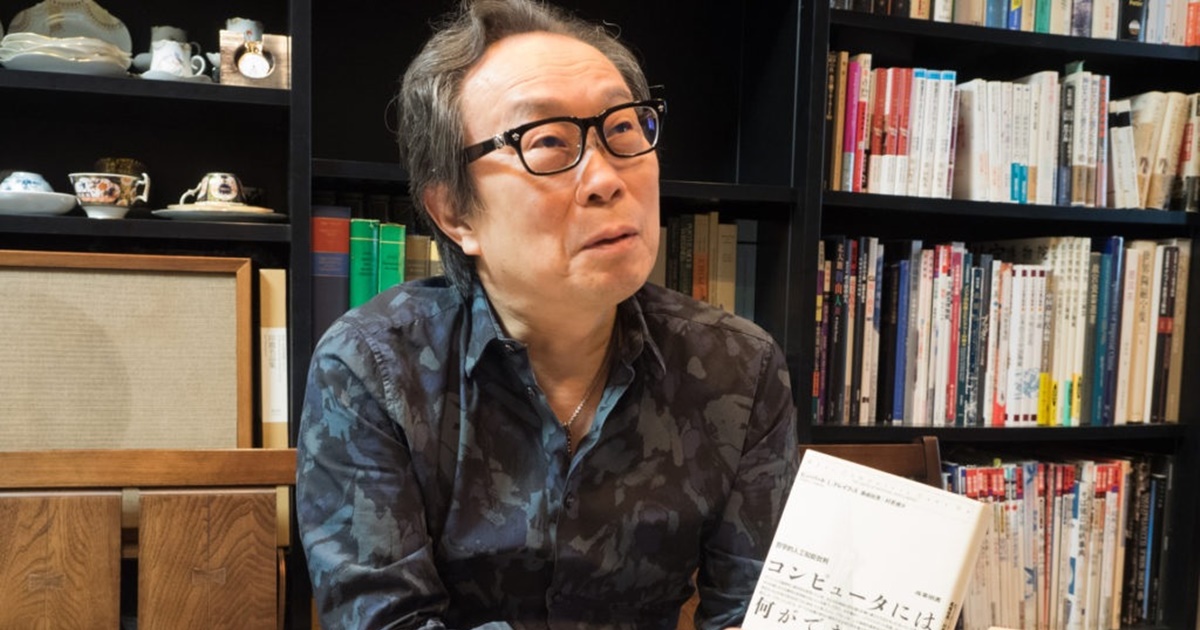

今回は、20年前に哲学者が語ったデジタル化の本を取り上げたい。具体的には、黒崎政男著『デジタルを哲学する』という新書だ。

著者の黒崎氏は哲学が専門の大学教授。専門がカント哲学、人工知能・電子メディア論。本書は、氏が1998年から朝日新聞の文化欄「科学をよむ」に掲載してきたものを中心に、編集して1冊の本にまとめられたものである。

「哲学は、現実の社会、この時代と関わりを持つことができるのだろうか?」

20歳代、大学の研究室で、18世紀の哲学者カントの「純粋理性批判」研究に明け暮れていた著者は、そんな疑問に取り憑かれるようになった。1980年代前半、書店で「人工知能」という文字が入った本に出くわす。その帯には、「いまや、認識の問題は、哲学から工学に移行する!」と書かれていた。コンピュータ上で認識を成立させるには、「そもそも認識とは何か」がわからなければならないはずだ。それは哲学の仕事のはずだ。このとき、おぼろげながら哲学と現実社会との接点の糸口を見いだしたような気がしたと著者は語る。

激変するIT社会において、時代のテンポに目を奪われる人間は何を喪失し、何を求めているのか。今日のコンピュータ理論を基礎づけた『哲学』の意義を問い直し、「デジタル時代」の現代を斬る異色の哲学書である。

デジタルが開放するもの

300年前、哲学者ライプニッツは、現代のデジタル技術の基礎となった二進法を研究し、1696年に「すべての数を1と0とによって表す驚くべき表記法」を、1701年には「数についての新しい学問試論」をパリの王立科学アカデミーに提出した。だが反応は、数字が非常に長く並び、なんら実用的でない、というまったくの無理解で学会誌にも掲載されることはなかった。

ライプニッツは「誰も予想しえない卓越した用途があるはずだ」とし、「この計算法は、日常的使用のためではなく、深い思索のために考案されたものだ」と記している。

先駆的な哲学者の思想が300年の年月を経て実現化した。深い思索にテクノロジーは300年かかって追いついたわけである。日進月歩で変化するデジタル・テクノロジーのスピードと、100年単位のスパンで出現してくる革新的なテクノロジー。100年単位、500年単位の出来事が、今まさにここで起きているのだという視点を、私たちは思い出してみたいものである。

ある瞬間にシャッターを切るという「行為」には、決断、決定、自己確認という要素が深く入り込んでいる。写真とは、きわめて人間的な「行為」なのである。大げさにいえば、写真は、決定的瞬間を見定め、シャッターを切るという「行為」のうちには、「時間という流れ」と「瞬間」との間の弁証法的構造が見られるということになる。

コンピュータに保存される動画映像では、あらゆる時間の断片が、いわば等質で蓄えられるために、逆に決定的瞬間は消滅してしまう。すべての瞬間はその前後との退屈な連続性のうちに没してしまうからである。

しかしそれでも、21世紀において、ひたすら自己展開していくデジタル・テクノロジーは、写真を動画映像の単なる一断片として捉えつつ、写真からその独自の存在意義を剥奪する形で進行していくことだろう。

本にしろ雑誌にしろ、とにかく活字になった文章というものは、ある種の特権性を備えていた。一般の人は通常、作者とか著者とかにはなることができないものであり、活字での表現はごく限られた人々だけに許されたものだった。それがワープロの出現で、何気ない発想や思いつきが、ただちに美しい活字として印刷されることに人々は感動し始めた。そして、そのような状況は、インターネットの登場により、誰もが自由にその発想や思いつきを発表することを可能にする事態へと加速度的に進めている。

カラオケは、少数の歌手に独占されていた「プロの伴奏で歌う」という行為を、一般の人々に開放した。それと同様にインターネットは、「もの書き」という少数の集団に独占されていた「公表を前提にした文章を書く」という行為を、一般に解放することになったのである。

ちょうど1世紀前、哲学者ニーチェはその著書「ツァラトゥストラはかく語りき」の中で、「あと1世紀も読者なるものが存在し続けるなら、やがて精神そのものが悪臭を放つようになるだろう。誰もが読むことができるという事態は、長い目で見れば、書くことばかりか考えることまで腐敗させる」と述べている。

今後は誰もが著者となる時代になるだろう。誰もが公表できるという事態は、いったい今度は何を腐敗させてしまうことになるのだろうか。

従来、学者や教師など専門家の権威を形作ってきたのは、情報の独占と情報のタイムラグであったと言える。情報をより速く所有し、それを自分たちだけで囲い込むことで、専門家の権威は発生してきた。日本の人文系学問ということで言えば、明治以降最近にいたるまで、大学教授は欧米の情報を独占的に仕入れ、少しずつ小出しにして自らの権威を成立させてきた側面もある。大学制度を成立させてきたのは、結局「情報の落差」だった。

書物メディアに立脚した従来の学問は、「独占」と「タイムラグ」を特質として成立してきたが、インターネット情報は、それとはまったく正反対の「開放」と「同時性」という特質を持っている。

印刷書物テクノロジーが、固定的で標準的な同一テキストの大量生産を可能にし「1対多」の啓蒙的教育システムを成立させたのに対し、インターネット・テクノロジーは権威の終焉や規範的テキストの解体を成し遂げながら、集団的著者性や新たなネットワーク文化をもたらしつつある。

もし情報の支配的メディアが、書物からインターネットへと変わるのであれば、書物文化と深くリンクしていた大学制度が大きく変容・崩壊することは大いにありうる。あらためて大学の意味が問われることになろう。

「ロボットの魂」というSF小説で、バリントン・ベイリーは「ごらんください- われわれがみずからの手で殺しました!どんなに優秀な暗殺者でも、もう任務の遂行は無理です!」(大森望訳)と書いている。「ある要人が暗殺部隊によって殺害されるのを阻止せよ」という命令を受けたロボットたちは、自分たちが殺せば暗殺者に殺されることはないと結論したのだった。人間なら、守るべき人物を殺してしまっては元も子もないことを知っている。ロボットに、当然すぎて語られることのない「常識」や「暗黙の前提」を教えることの困難を、この逸話は暗示している。

この50年で明らかになったことは、人間のような柔軟でさまざまな状況に対応するような「知能」を機械で実現することは、ほぼ不可能であるということだった。その後、この困難を回避しようと、ニューロ・コンピュータや学習するコンピュータなどが代替物として模索されたが、基本的には成功しなかったと言ってよい。

記号主義的な立場に固執してコンピュータ・シミュレーションの実験を行う場合、通常ではないこと(変則事象)が現れれば、すべてそれは例外だ、変則的な事象だ、と処理してしまい、それが示唆することを見逃し、発想の大きな転換をはばんでしまう。その意味では、実験方法の枠組みそのものを変える力は、実験のうちにではなく思想のうちにあると言える。

私たちが求めるもの

インターネットについて、技術論や経済効果の観点以外で捉えた本である。哲学者の書いた内容であるのも関らず、非常に丁寧に、言葉遣いも含めて分かりやすく表現しようとされているので、言っていることがチンプンカンプンとなることはない。

著者は、カントに関する著作の他、「哲学者クロサキ」として、カメラやDOSの本を書いており、あまり構えずに色んなことを哲学的に考察する手助けをしてくれる。日本人は「哲学」が好きな国民であるし、特に自然科学を専攻してた人には、カントが好きな方が多いように思う。

この本の元ネタが新聞で掲載された頃には、AI(人工知能)はうまくいかなかったものとして捉えられている。まさか20年後には、普通に、しかも安価にAIが使われるようになることは想像できなかったはずだ。今ではインターネットで注文したものが即日または翌日配送されるが、それはAIというデジタル技術が「従来の常識」を破壊してしまった実例だ。

この本では、それまで少数に独占されていたものが、デジタルによって「開放」されることを論じているが、それは間違いないだろう。YouTuberの台頭がその証拠であるし、そもそもこの「びじぱぱノート」のようなブログも、従来では考えられなかったビジネス用メディアの解放にほかならない。

デジタル時代は、さまざまな過去の枠組みを壊している。私たちが何を求めているのかを問い直すキッカケとして本書を読んでみるのもいいと思う。

目次概略

黒崎政男著『デジタルを哲学するー時代のテンポに翻弄される<私>』の目次概略は以下の通り。

第1部 デジタルを哲学する

1. 情報の値段とは何か

2. 著作権がなくなる!?

3. デジタル時代の哲学の意義

第2部 テクノロジーを哲学する

4. 洗剤ゼロを哲学する-衰弱した現代人

5. 人間とは何か-融解する人間

6. ロボットを哲学する