ビールをめぐる物語

最近の若い人はお酒を飲まなくなったと言われる。また、ハイボールがブームになったり、日本酒や焼酎(チューハイ)が人気になったり、ワインも手軽なお酒になったりで、飲む人の選択肢が爆発的に増えたため、酒類業界は大激戦であることが容易に想像できる。

それでもやはり日本人はビールが一番好きらしい。2019年に株式会社バザールが、お酒を「月に1回程度以上飲む」と回答した20歳以上の男女3924人を対象に、「お酒の種類別の飲む頻度」に関する調査を実施し、その結果を公開した。この調査では、「ビール」が最もよく飲まれているアルコールであり、83.9%が月1回以上ビールを飲むということが結果として出ている。

今回のコラムはビール業界の話だ。

実は、生まれて初めてのアルバイトは、酒販店での配達だった。叔母の嫁ぎ先が地元で最大の酒販店だったため、お中元やお歳暮の繁忙期になると「明日からでも手伝いに来い」と電話がかかってきた。1970年代中頃から1980年代末頃まで、つまり昭和の酒販店のアルバイトからみたビール業界は、キリンビールがとにかく圧倒的。今にして思えば、独占禁止法に触れそうなくらいのシェアだった。その次がサッポロビールだ。

今回取り上げるのはアサヒビールなのだが、アルバイトしていた10数年間で一度も配達したことがなかった。当時は旭日旗に似たラベルデザインの瓶ビール。酒販店の倉庫の奥のほうにあることはあった。しかし、贈答品として配達したこともなければ、飲食店に配達したこともない。アサヒビールのどん底の時代だ。叔父にアサヒビールについて尋ねたら「どんどん沈んでいくから”夕日ビール”って言われているよ」ということだった。

その後、住友銀行出身の新社長・樋口廣太郎氏による「スーパードライ」の大逆転劇があり、樋口氏の次の社長となった瀬戸雄三氏の時代に業界ナンバーワンになる。今回取り上げるのは、その瀬戸氏の著作『逆境はこわくない』だ。

著者の瀬戸氏は、慶應義塾大学卒業後、朝日麦酒(現アサヒビール)に入社、1992~98年まで同社の社長を務め、会長を経て相談役に退いたという典型的な出世ビジネスマン。「企業は人なり」が瀬戸氏の信条だという。

ビールが売れず、業績が大きく落ち込んだアサヒビールは、1971年以後、瀬戸氏が社長になるまで4代続けて住友銀行からトップを迎えた。ビール一筋の人生を歩んだ瀬戸氏は、剛直な性格が災いして2度の左遷を経験したという。そうしたことも含め、仕事に燃えた若い頃から課長時代の奮闘、そして社長になるまでのアサヒビールですごした50年間に経験したことをこの本で淡々と語る。

長いビジネスマン生活のなかで、部下を叱りつけたという経験がないという。上司の仕事は部下を管理することではない。部下が存分に実力を発揮できるよう「よい舞台」をつくることだが、それには対話が重要であり、上司が自分から本心をさらけ出し、自分の熱い思いを訴えることだ。とりわけ失敗談を語ることだとする。

この本で瀬戸氏は、部下の育て方、人の活かし方を中心に、営業の心得、あるべき上司・リーダーの条件等を語っている。

逆境はこわくない

入社して3年目、若気の至りで、あるバーに足しげく通っている東京から単身赴任の大阪支店長をその店でやゆして、それから2カ月後、総勢130名の大阪支店からわずか16人の神戸出張所に飛ばされた。

大阪と神戸は、電車でわずか30分の距離なのに、まさに天国と地獄の差があった。アサヒビール発祥の地である大阪は、シェア60%で強い地盤を築いていた。しかし、神戸は、ある小売店に挨拶に行き、名刺を出しても振り向きもされない。仕方なくカウンターの上に名刺を置いて店を出たが、1週間後にその店を再び訪ねたとき、名刺がそのままそこにあったのには驚愕した。

しかし、そのような神戸だったからこそ鍛えられ、学ぶことができた。所員わずか16名だから、総務や経理など営業以外の情報も自然と耳に入ってくる。とくに、物流のノウハウを知ることができたことは有益だった。

大阪から神戸へ異動した1956年は、ちょうどアサヒビールが凋落しはじめた時期でもあった。当時の営業は、1日に10~15軒のお得意様を回り、さらに夜には6~7軒の飲食店を回るというのが日常的パターンだった。早朝から深夜まで、働きづめ、歩きづめの毎日だった。家族とともに夕食の食卓を囲んだ記憶がほとんどない。それでも状況は好転しなかった。

1960年頃、あるバーのママから、「お客様にアサヒを出すと、こんな腐ったビールは飲めないと植木鉢に捨てられ、代わりにキリンを出すと、他のお客様までこれにしてくれと言われた」という話を聞かされた。キリンには、以前から「ホップが効いている苦いビール」「通の飲むビール」という評価があった。ブランド戦略において、キリンのほうが勝っていた。

一生懸命働いても結果が出ないため、原因を別の部門に求めようとする。営業部門は、「生産部門のつくるビールがお客様のニーズに合っていないのではないか」と思い、一方、生産部門は「これだけうまいビールが売れないのは、営業部門がだらしないからだ」と考える。また、管理部門は財布のヒモを締めようと、営業や生産のコストをギリギリまで減らそうとする。そのため、せっかくのビジネスチャンスを逸してしまうことになる。この状態は、1985年のどん底を迎えるまで、実に30年近くも続いた。

1985年、アサヒビールの全国シェアは9.6%にまで落ち込んだ。だが大阪支店は、前年比105%、シェア20%をキープした。これは、大阪に「六甲おろし」という神風が吹いたからにほかならない。この前の年、甲子園球場の60周年を記念して、阪神百貨店から「阪神タイガースのビール」を出そうという提案があり、幸運にもこの年、阪神タイガースは優勝したのである。

溺れる者はワラをも掴むといわれるが、低迷する企業にとって、もっとも手っとり早いワラはモノマネである。没落しつつあったアサヒビールでは、キリンラガーに似せた商品を研究したり、キリンビールの営業手法を参考にしようと画策したことがあった。しかし、アサヒビールは、創業以来一貫して独創的・個性的であり続けてきた。こうしたアサヒの伝統が、後に「スーパードライ」という独創的な商品を生む土壌になったことは間違いない。

ひるがえって、今日の日本の企業を見渡してみると、概して元気がない。それはバブル崩壊によって自信を喪失して以来、独創的な経営が行われていないからではないか。横並びを是とし、新しいことに挑戦しない。あるいは欧米流の経営手法を安易に採用しようとする。こういう同質化競争が行われているうちは、お互いに消耗し合うだけで、企業の発展は難しいだろう。

1970年、2度目となる左遷を経験した。17年間営業の第一線にいた末、ようやく本社のビール課長に就任した。しかし、就任してわずか11カ月で職を解かれるという、非の打ちどころのない左遷だった。本社に異動した翌年、アサヒビールははじめて住友銀行からトップを迎えた。同行の副頭取だった高橋吉隆さんが社長に、常務だった延命直松さんが専務に就任したのである。

現場育ちの著者は、新鮮さをアピールする画期的なテストマーケティングを企画した。当時、業績が低迷していたアサヒビールでは、数字の辻褄合わせのため、月末に卸店に対して「押し込み」をするのが慣例になっていた。そのため、お客様に古いビールしか届かなくなり、さらに評価を落とすという悪循環に陥っていた。

これを断ち切り、工場でつくった新鮮なビールをできるだけ早く小売店に届けるというのがこの作戦要諦だった。「押し込み」を全国でただちに止めると会社の業績に大きく響くので、静岡、愛知、香川、高知の4県をモデル市場として先行させることにした。

この作戦の遂行のために多額の宣伝費を使った。あらかじめ営業部長には報告していたが、それが営業担当専務の延命さんの耳にまでは届いていなかった。この作戦はビール課の独断専行ということになり、これが逆鱗に触れたのである。

銀行経営に携わってきた方たちに、「鮮度」というものを理解してもらう努力が足らなかった。お札は新しかろうが古かろうが価値は同じである。巨費を投じて鮮度を追求するより、顧客訪問という本来の営業努力をすべきというのが、当時の担当役員の判断だった。結局、このテストマーケティングは8カ月で頓挫した。

1971年に住友銀行副頭取の高橋さんがトップに就任して以降、アサヒビールはトップを4代続けて住友銀行から迎えることになる。高橋吉隆さんは、大日本麦酒の高橋龍太郎社長のご長男だったから、「おいしいビールをおいしい状態で食卓へ」といつも言っておられ、ビール業界にも明るかった。

次の延命直松さんは、銀行時代に「預金獲得のプロ」と呼ばれた方で、アサヒでも徹底的にお得意様回りを重視された。残念ながら延命さんの時代に業績を伸ばすことはできなかった。

その次に就任されたのが、東洋工業(現マツダ)の再建を果たした実績のある村井勉さんである。村井さんは、経営理念の策定やCI手法導入など、内部改革を断行して社内の雰囲気を明るくした。現在のアサヒビールの基盤は村井さんによってつくられたと言えるだろう。

そして4人目の樋口廣太郎さんは、当時の経済成長の波に乗り、銀行家としてのノウハウを駆使して積極果敢な設備投資を行った。あの強烈な個性と情熱、カリスマ性は、並の経営者では発揮できないだろう。生え抜きの人間であれば、これほどの改革はできなかっただろう。外部から来た経営者だからこそ、過去を否定し、会社の風土に縛られず、思い切った方針が打ち出せた。ただし、当初は文化や考え方の違いに戸惑った。

「スーパードライ」が出たのは1987年である。業績が急拡大していった。

人間には必ず上昇志向がある。自分を向上させたい、自分の環境をよくしたいと誰もが思っている。新入社員にしても同様だ。ところが、入社して半年から1年も経つと、その企業の風土にどっぷり浸かってしまう。そうなると、その企業の風土がよいのかの判断ができなくなり、「こういうものか」と受け入れてしまう。

その意味で、新入社員がよい社員に育つか否かは、入社して半年から1年の間が勝負である。彼らが自分の会社をどう感じているか、入社前の印象とどう違うか、といったことをよく聞き出す必要がある。それをもとに自社の風土を見直し、反省すべきは反省する。これが社員を育てる大前提だ。

世間では、「今の若い人は…」というような言い方をする人が多い。「覇気がない」「自分勝手」「忠誠心がない」など、たいていは批判的な意味で使われる。だが、著者に言わせれば、それはすべて企業風土がそうさせているのである。彼らへの批判は、実は自分たちの会社を映す鏡といえる。

どのような若者でも、どのような新入社員でも、企業の風土や職場の環境しだいでいかようにもなる。少なくとも著者はそう信じている。

今の逆境と新リーダー

どん底会社の泥臭い現実と、著者の熱い情熱が伝わってくる本である。瀬戸氏の50年間のビジネスマン人生の縮図を見る思いだ。逆境がいい勉強になり、鍛えられる場となったのは事実であろう。ショートカットの成功物語や、会社にしがみつかない生き方を説く今のような時代に、こういう仕事にロマンを求める男の話を読むのもいいものだ。

スーパードライでのアサヒビール復活劇といえば、この本で「4人目」として紹介されている樋口廣太郎氏のイメージが強い。

この本で述べられているように、モノマネではうまくいかないことが多い。小手先でなんとかできる範囲は限られている。以前に、ある経営者育成の研修で聞いた話では、アサヒビールの復活のために、外部コンサルタントに依頼して事実の把握と提案を求めたそうだ。

当時、圧倒的なシェアをもっていたキリンビールと他社のビールを、目隠しテストで飲まされると、ほとんどどのビールか区別できないという事実が判明したという。この事実を元に外部コンサルタントは、こうアドバイスしていたそうだ。

- イメージを変えなさい

- 味を変えなさい

つまり、過去を全部否定しろということだ。しかし、普通はそんなことできるわけがない。スーパードライで味もイメージも変わったのは、樋口氏の強烈なリーダーシップがあったからこそだろう。

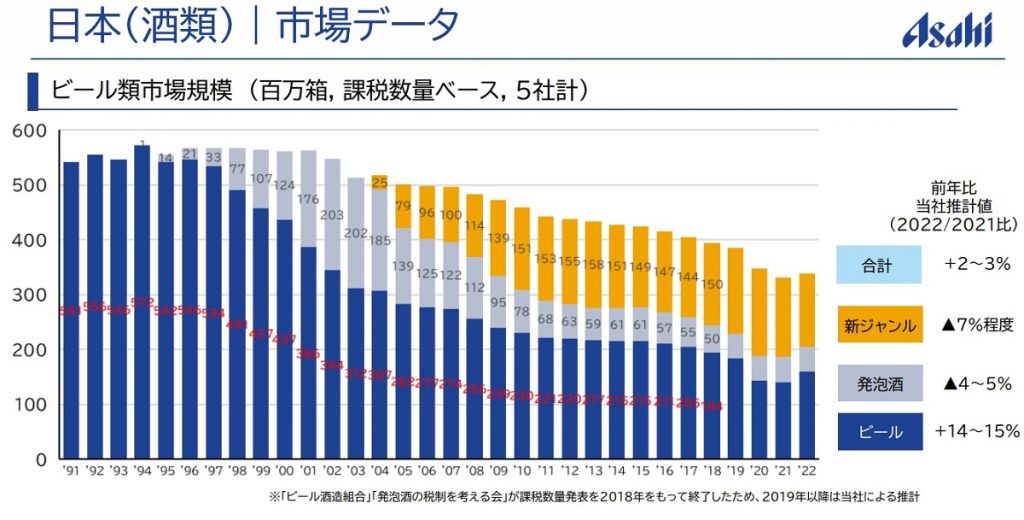

これを書いていて、「そういえばビール出荷が減っているとニュースで言ってたな」と思い出した。その具体的データをアサヒビールが投資家情報の中で公開していた。ビール事業の推移を以下に引用する。

上記を見ると、現在は業界全体が逆境となっていることが分かる。こういう環境では、必ず次世代リーダーが出てくる。新しいリーダーはこれをどう乗り切るのか楽しみだ。

なお、著者である瀬戸氏は2013年に亡くなっている。その前年の2012年には樋口氏が他界している。

目次概略

瀬戸雄三著『逆境はこわくない』の目次概略は以下の通り。

- スーパードライ・復活の軌跡

- 闘え、行動で示せ

- 経営は人財づくり

- 逆境はこわくない

- 「神様」は社外にいる

- あえて難題に挑む