労災保険の基礎知識

少々間抜けな話だが、朝の通勤途中に駅構内の階段から転げ落ちて、足を骨折したことがある。第5中足骨基部裂離骨折といって、通称「下駄骨折」と呼ばれるものだ。約1カ月のギプス生活で完治した。このときの治療費は、「通勤途中」ということで、健康保険ではなく労災保険から支払われた。

労災保険とは何か

「労災保険」は労働者災害補償保険法(労災法)によって規定されている政府管掌の保険制度で、「雇用保険」とともに労働保険と呼ばれている。労災保険からの給付は、基本的に業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して必要な給付となる。例えば、労働者が業務上の事由で負傷などした時に、それにかかる療養費などが給付される。

給付の内容が健康保険法で規定されているものと一部重なるが、「労災法による補償は業務上、あるいは通勤上の事故など」、「健康保険による給付は業務外の事故など」といった形になっている。

労災保険の適用事業所

■原則

労災保険の適用を受けるのは、1人でも労働者を使用する事業所。労災保険の適用を受ける事業を適用事業所と呼ぶ。労災保険は政府管掌の制度であり、民間保険のような任意加入ではない。適用事業所であれば必ず加入しなければならない強制加入の制度となっている。

■例外

労災保険の適用事業とならない例外もある。その例外は以下の通りだ。

- 国の直営事業:郵便、印刷、造幣、林野の事業

- 非現業の官公署:国家公務員・地方公務員の事務部門の役所

- 船員保険の適用を受ける船員:疾病任意継続被保険者には適用

これらの事業に強制加入が求められていないのは、労災保険法とは別の法律によってほかの保険制度に加入することになっているからだ。例えば、船員の場合は船員保険法によって保護されている。

このほかにも、「暫定任意適用事業」「特別加入制度」が一応の例外となる。この2つについても簡単に触れておこう。

- 暫定任意適用事業:暫定任意適用事業とは、基本的に常時使用する労働者が5人未満の農林水産業のこと。小規模な農林水産業では労働災害の発生率が低く、仕事と私生活の区別もしにくいといった理由から任意の加入となっている。

- 特別加入制度:本来であれば労災保険の適用から除外される人でも、手続きをすれば労災保険に加入できるという制度。特別加入は第1~3種に分類されているが、詳細説明は割愛する。

これらの制度を理由とすれば、本来は労災法の範囲外である中小企業の事業主なども、いざという時に必要な給付が受けられるようになる。

労災保険の適用を受ける労働者

■原則

適用事業所で働いてる労働者は、基本的に労災保険の適用対象。このことは、アルバイトや臨時雇いのように労働日数、労働時間が短い人も例外ではない。適用事業所で働き、労働の対償として賃金をもらっているのであれば、フルタイムの正社員でなくても労災保険が適用される。

■例外

適用事業所で働く労働者であっても、以下については労災保険の適用を受けない場合がある。

- 自営業者

- 請負(委任)により仕事をしている人、共同経営者

- 同居の親族

- 法人の取締役、理事、無限責任の地位にある者

- 海外で現地採用された日本人職員

労災保険の適用から除外される人の顕著な例が「自営業者」だ。労災保険は基本的に「労働者を保護するための」制度であるため、自ら事業を営む個人事業主は適用範囲外。ただし、小規模な会社では、事業主といえども労働者と同様に現場の最前線で働くのが通常で、業務災害にあう危険性も変わらない。こうした事業主をフォローするための仕組みとして、前述の特別加入制度がある。

労災保険の給付内容

労災保険の代表的な給付内容をまとめておく。なお、保険給付の名称に「補償」の文言が付くものと付かないものがある。名称に「補償」が入るかどうかは、以下のように業務/通勤で区別する。

- 業務災害:業務中に起こった事故

- 通勤災害:通勤途中に起こった事故

例えば、業務災害により療養を受ける場合は「療養補償給付」、通勤上の災害により療養を受ける場合は「療養給付」が支給される。前者は「補償」がつき、後者はつかない。ただし、葬祭に関する給付の場合は少し異なり、業務上の場合は「葬祭料」、通勤上の場合は「葬祭給付」となる。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、負傷などをした労働者に対して、政府が必要と認める範囲内で治療や薬剤の支給を行う制度。

被災労働者が「労災病院・指定病院」(労働福祉事業団が設置・運営する病院など)で治療や薬剤の支給を受けると、その治療代金は被災労働者ではなく政府が支払う仕組みになっている。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、業務上または通勤上の事故で起こった負傷、あるいは業務に起因する疾病によって療養が必要となり、労働ができないため、賃金を受けることができない第4日目から支給される給付。

支給額は「給付基礎日額」の60%だ。給付基礎日額というものを簡単に説明すると、被災前3カ月に支払われた賃金(ボーナスなどを除く)を日割りした金額のこと。例えば、月給30万円の人の給付基礎日額は約1万円。休業(補償)給付は、その60%なので、6000円と計算できる。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は、傷病による治療が長期にわたる被災労働者に対して年金を支給する制度。具体的には、療養の開始後、1年6カ月を経過した日または同日後において、以下の2つの要件を満たしたときに支給される。

- 負傷または傷病が治っていないこと

- 負傷または傷病の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること

傷病等級は第1級(313日分)、第2級(277日分)、第3級(245日分)の3等級に分かれている。

前述の休業(補償)給付は日ごとの補償だが、傷病(補償)年金は年単位の補償。通常は、労働災害のため休業し、休業(補償)給付を受けている人の傷病が1年6カ月経っても回復しないなど、長期療養となった場合に給付が傷病(補償)年金に切り替わる。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、負傷や疾病が療養により治癒しても、身体に一定の障害が残り、その障害が障害等級に該当する場合に年金または一時金を支給する制度。

年金と一時金のどちらが支給されるかは障害の程度によって異なる。労災法施行規則では、障害等級を第1級から第14級まで区分しており、支給については以下となっている。

- 年金として支給:第1級から第7級までの障害等級に該当

- 一時金として支給:第8級から第14級までの障害等級に該当

なお、障害(補償)年金には、「前払一時金」「差額一時金」という制度もある。

障害(補償)年金「前払一時金」は、本来は年金で支給されるべき給付を前倒しで一時金として受け取る制度。被災労働者の障害によって急激に悪化した家計を援助することを目的としている。障害(補償)年金「差額一時金」は、障害(補償)年金の受給権者が死亡してしまい、それまでに支払われた金額が一定水準に達していない時に差額を支給する制度だ。

介護(補償)給付

介護(補償)給付は、傷病(補償)年金、障害(補償)年金を受ける権利を有する労働者が、自宅で介護を受ける際に、その介護にかかった費用を支給する制度。費用は基本的に「実費」だ。

支給額には介護者の状況によって限度額が設定されているが、平成31年4月に大幅に引き上げられ、以下の金額となった。

- 常時介護を要する場合の1カ月当たり限度額:16万5150円

- 随時介護を要する場合の1カ月当たり限度額:8万2580円

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、業務上または通勤上による事由で死亡してしまった労働者の遺族に対して、年金または一時金を支給する制度。年金と一時金の概要は以下の通りです。

■遺族(補償)年金

遺族(補償)年金を受け取る権利のある遺族の範囲は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、これらの人を「受給資格者」と呼ぶ。また、妻以外の人が「受給資格者」となるには、下記の年齢制限がある。

- 夫、父母、祖父母は55歳以上

- 子、孫は18歳に達した後の最初の3月31日まで(簡単には高校卒業前)

- 兄弟姉妹は55歳以上か18歳に達した後の最初の3月31日まで

だたし、障害者の場合は例外がある。

実際に遺族(補償)年金を受け取ることができるのは、「受給資格者」の中で最も順位の高い「受給権者」。基本的な「受給資格者」の順位は以下の通りとなる。

- 配偶者

- 子供

- 父母

- 孫

- 祖父母

- 兄弟姉妹

一番順位が高いのは配偶者、一番順位が低いのは兄弟姉妹。上のすべての「受給資格者」が存在する場合、最も順位の高い配偶者が「受給権者」となり、給付を受けることができる。

■遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、以下の条件時に支給される。

- 労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金の「受給資格者」がいない時

- 「受給資格者」が死亡などで失権し、ほかに「受給資格者」がいない時

葬祭料または葬祭給付

葬祭給付は、死亡した労働者の葬儀を行う人に対して、一定の金額を補助する制度です。具体的な金額は、以下のどちらか高いほうになる。

- 31万5000円+給付基礎日額の30日分(原則)

- 給付基礎日額の60日分(最低保障額)

また前述した通り、葬祭に関する給付の名称は業務上の場合は「葬祭料」、通勤上の場合は「葬祭給付」だ。名称は違っても、支給額は変わらない。

二次健康診断給付

二次健康診断給付は、雇用している労働者を対象に行う定期健康診断(一次健康診断)において、血圧の測定などの項目について異常の所見が認められた場合に、労働者の請求に基づいて、二次健康診断および特定保健指導が受けられる制度。

要するに、定期健康診断で所定検査項目のすべてに異常があった労働者は、二次健康診断給付として、負担なしに改めて健康診断を受けられるという制度ということだ。所定の検査項目とは、血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査、BMI(肥満度)の測定の4つ。二次健康診断給付には、健康体を維持して過労死などを防止しようとの狙いがある。

労災保険の給付を受けるための手続き

労災保険の給付には、被災労働者の「給付基礎日額」の算定や、被災前後の「出勤状況」の把握が必要。そのため、事業主は「賃金台帳」「出勤簿」などの書類を常に整理しておく必要がある。

労災保険の給付を受けるための手続きは、被災労働者あるいはその遺族が行うものが多いため、会社側に義務付けられている手続きはほとんどない。

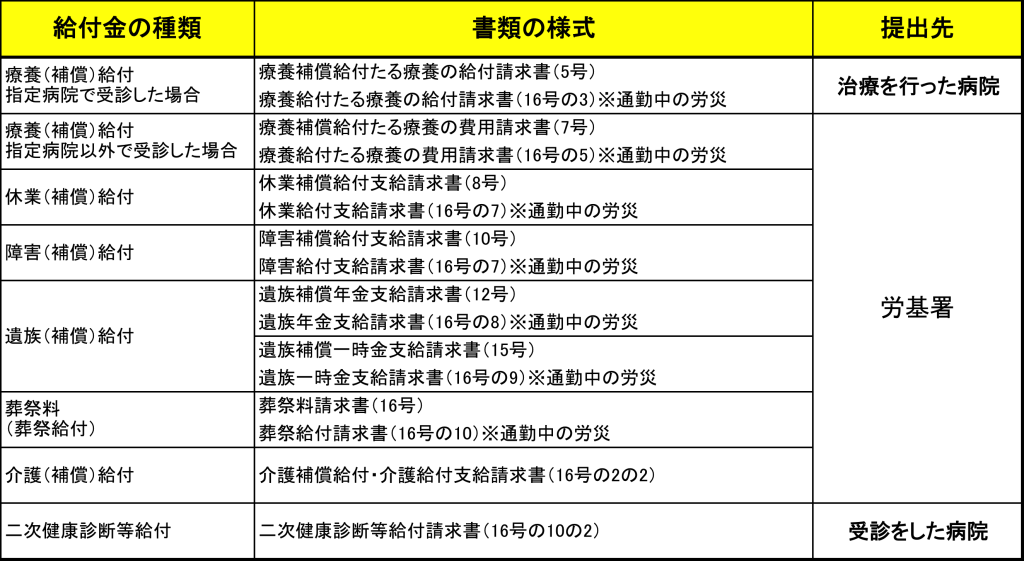

申請に使用する書類を給付金の種類ごとに異なる。詳細は厚生労働省の「労災補償関係リーフレット等一覧」ホームページを参照されたい。以下に書式様式と提出先をまとめておく。