ナレッジマネジメント

会社経営をしていると「データマイニング」や「知識や情報共有化」といった言葉を聞く機会が増える。ITサービス企業が「社内の情報を一箇所に集約!チームの生産性を向上」とか「AIチャットボットでナレッジの蓄積・共有・活用を実現しよう!」といった宣伝やセミナーを開催するのを目にすることもあるだろう。

これらは管理対象が知識であるという意味合いから、全部まとめて「ナレッジマネジメント」と言われる。訳せばそのまま『知識管理』だ。

会社経営では、財務管理や販売管理、生産管理など、さまざまなマネジメント領域があるが、知識管理=ナレッジマネジメントもそのひとつと考えて良いだろう。

書店に並ぶナレッジマネジメントの解説書を手に取ってみると、ちょっと内容が難しく、なかなか読み込めない。知識のマネジメント手法は概念的な部分が多く、また成功事例をみても各社それぞれの事情があるため、なかなか自社に置き換えて理解することができない。

さらに、ナレッジマネジメントというと「大企業の話だよね」といったイメージが持たれており、スモールビジネス普及しているとは言い難い。

しかし、ナレッジマネジメントをシンプルに考えてみると、実はスモールビジネスになじみやすい部分もある。最初から「大企業のもの」と決めつけるのは早計だ。特に、インターネットとAI(人工知能)のおかげで、今後は低コストでナレッジマネジメントをスモールビジネスが使いこなすチャンスは拡がると考えられる。

まずは基本を知ろう

ナレッジは「知識」

ナレッジマネジメント(Knowledge Management)でいう「ナレッジ」とは知識を意味する。そして、知識を前提とするナレッジマネジメントの基本は、会社や社員が持つ知識を共有し、有効に活用することだ。

それでは、知識を共有し、有効に活用するとはどういうことなのか。「ナレッジマネジメントとは…」などとかしこまって説明されると、難しく考えてしまうが、基本は普段から行われている知識の共有・活用とほとんど変わらないと考えていいだろう。

わざわざ「ナレッジマネジメント」という仕組みにするのは、知識の発掘、有効な知識の選別、全社的な知識の共有と活用、知識の見直しなどを体系的に整理したいからなのだ。

ナレッジマネジメントの効果

ナレッジマネジメントを導入することで期待できる第1の効果は、放っておいては表に出ることのない個人の知識を、組織の財産として共有、活用できる点だ。どんな組織にも特別に優れた知識を持つ人材がいる。その人材が成績トップの営業担当者であるならば、その営業の秘訣を皆で共有して、全社的な営業成績の向上につなげることができる。

第2の効果として、ナレッジマネジメントを通じて、「学習する組織」を作ることができる点が挙げられる。「学習する組織」とは、知識の提供、提供された知識の習得、新しい知識の創造に積極的な組織のこと。また、知識の提供などは孤立したものではなく、知識の提供、その習得、新しい知識の創造が一連の活動として行われていく。そして、この活動が途絶えることがない。

以上がナレッジマネジメント導入で期待される代表的な効果だ。とはいえ、どんな組織でも効果があるかというとそうではない。個々人から集める知識がピント外れの場合や、組織がナレッジマネジメントに前向きでない場合は、必ずしも効果が上がらないことがある。以下では、この点にも言及しながらナレッジマネジメントの導入について考えよう。

飲食店事例で考える

ここで、飲食店における知識の共有と活用の事例を紹介する。ナレッジマネジメントというより、普段の知識共有の話だ。これをベースに考えてみよう。

ある飲食店のコックは、常々「スープが少し塩辛い」と感じていた。しかし、店が決めた昔からのレシピ通りに作っているのだからそれでいいと考え、特に店長に申し出ることはなかった。 そんなある日、コックは何の気なしに塩の量を少し減らしてみた。すると、少しずつスープの注文が増えていき、塩の量を減らしてから1カ月後には売り切れるようになった。普段は余ってしまうことの多かったスープがコンスタントに注文されるようになったためだ。 ここまで説明すると、誰もが「スープの注文が増えたのはコックが塩の量を減らした成果」と考えるだろう。しかし、当の本人であるコックは半信半疑。塩の量を少し減らしただけでスープが売れている、という事実に確信が持てなかった。 それからしばらくした後、店長がスープの注文が明らかに増えていることに気付いた。コックやホールスタッフに話を聞くうちに、「どうやら、スープが売れ始めたのは塩加減を抑えたためのようだ」という結論に達し、昔からのレシピを見直すことになった。 その後、塩味控え目のスープはその店の人気メニューとなった。

ここまでは、日頃から行われている知識の共有と活用の話だ。コックは、これまでの経験に裏付けられた知識からスープが塩辛いと考え、おぼろげながら改善を試みた。また、店長の対応は遅かったとはいえ、レシピの見直しという方法でコックが持つ知識を共有、活用した。

ナレッジマネジメントでは、この飲食店が行った一連の取り組みはより体系的に行われる。先述の通り、ナレッジマネジメントでは知識の発掘、有効な知識の選別、全社的な知識の共有と活用、知識の見直しを行う。従って、知識の発掘の時点でコックがスープを塩辛いと感じていることが明らかになる。

有効な知識の選別の段階では、本当にスープが塩辛いのかが確認され、スープが塩辛いと判断されれば、即座にレシピが見直され、知識の共有、活用が行われる。その後も、知識の発掘と見直しが継続的に行われる。

ナレッジマネジメントと日常行われている知識の共有、活用との決定的な違いは、組織や個人が持つ知識を発掘し、それを共有、活用していく仕組みがしっかりと確立されていることにある。

ここでは飲食店事例を紹介したが、これが大手企業などに代わり、営業手法に関するさまざまな知識がデータベースに構築され、全社的に共有できる仕組みであれば、セミナーなどで紹介されているナレッジマネジメント導入企業の事例となる。

導入前の基盤作り

暗黙知と形式知

ナレッジマネジメントの導入を考える際に、知識には「暗黙知」と「形式知」があることを理解しておこう。

「暗黙知」とは、知っていても言葉や文章では表現し難い知識で、何の働きかけもしなければ、表に出ることはほとんどない知識のこと。一方、「形式知」とは言葉や文章で表現された知識のことだ。

一般に「暗黙知」よりも「形式知」のほうが多く利用されており、一説には、「人が有する知識のうち80%は暗黙知で、残りの20%が形式知である」といわれている。つまりは、組織がいくら個人の知識を活用しているといっても、それはわずか20%の知識でしかない、ということになる。

そこで重要となってくるのは、深く埋もれている「暗黙知」を表に出し、その中から有効なものを選別して、それを分かりやすい「形式知」に置き換えて共有、活用できる仕組みを整えることとなる。

前向きな組織の形成

暗黙知と形式知の違い、暗黙知を表に出して分かりやすい形式知にすることの重要性を理解した後は、組織全体にナレッジマネジメントを浸透させることを考えよう。ここで問題となるのは、自分の持つ知識を表に出したがらない個人が意外に多いという事実だ。

自分だけが知っている優れた知識を持っている者は、その知識を共有することを嫌がる。良質な知識の共有は組織にとって魅力的である半面、そこに所属する個人は自己の優位性が失われることを好まない。この意識のギャップをどのように埋めていくかが問題となる。

手っ取り早い解決策は、ナレッジマネジメントの重要性と効果を個々人に伝えることだが、教科書的にナレッジマネジメントを説いたところで、それを快く受け入れるとは思えない。そこで、実際に知識を共有、活用した取り組みの成功例を示すなどして、ナレッジマネジメントの効果を分かりやすく伝えることが大切になってくる。

具体的には、ナレッジマネジメントに関心のある者を中心に、試験的に知識の共有と活用をし、その取り組みの目的、成果、素晴らしさを伝えてみる。実際の成功例が示されることは、言葉の説明よりも数倍もインパクトが強いものだからだ。

以上の取り組みにより、各社員が常に知識の共有と活用を意識するようになればナレッジマネジメントに前向きな組織の形成は成功だ。

大企業では、ナレッジマネジメントの導入に際して専門部署を設置することがある。専門部署の設置はナレッジマネジメントを徹底するために有効だが、スモールビジネスにおいては現実的ではない。徹底すべきは、個々人のナレッジマネジメントに対する理解度を高めること。それ以外にはない。

ナレッジマネジャー選抜と教育

ナレッジマネジメント成功のために欠かせないのは優秀なナレッジマネジャーの選抜と教育といわれている。ナレッジマネジメントをスムーズに運営していくには、以下の作業が欠かせない。

- 社員が持つ数多くの知識を集める

- 集まった知識の中から有効なものを選出する

- 誰でも利用しやすいようにナレッジバンクに整理する

- 定期的に知識の棚卸しをして鮮度を保つ

ナレッジバンクとは文字通り「知識の銀行」で、個々人から集められた知識が集積されている場のことだ。PCのデータベースでもいいし、クラウドサービスの共有ツールでもいい。

ナレッジマネジャーとは、知識の収集、整理、見直しなどを行う人材。選抜に際しては、以下の特徴を持つ人物であれば理想的だ。

- 多分野にわたる大量の知識の中から有効な知識を見つけ出すバランス感覚の良さ

- 有効な知識を即座にナレッジバンクに集積する行動の素早さ

- ナレッジバンクの知識を定期的に棚卸しする几帳面さ

- 大切な知識を社外に漏えいしない信頼性の高さ

ナレッジマネージャーのスキル次第でナレッジマネジメントの導入効果は大きく違ってくる。ナレッジマネージャー候補を積極的に関連のセミナーに参加させるなど、その教育に努めるべきである。それでも社内に適当と思われる人材がいなければ、社外専門家の登用を考えよう。ナレッジマネージャーの存在はそれほど重要だと考えて間違いない。

導入の基本的考え方

集めるのは誰もが分かる知識

ナレッジマネジメントには、「社員が知識を表に出しやすい環境を整えること」が必要。加えて、「どのような知識をどのような形式で提出して欲しいのか」もある程度伝えなければならない。

例えば、経営トップが「我が社ではナレッジマネジメントを導入することになりました。そのために、あなた達の持っている知識が必要です。どんな知識でも構いません。メールや提案用紙でどんどん提供してください」と伝えたとする。これでも社員の知識は集まってくるだろう。

しかし、「さまざまな知識が、バラバラのレベルで集まってしまい、どれが有効な知識なのかを選別するのが難しい」「最初は知識の提出が活発でも、それが長く続かない」といった問題が生じる可能性もありベストではない。

大量の知識が集まったとしても、それが形式知化しにくい暗黙知ばかりだった場合、ナレッジマネジャーがパンクしてしまう。こうした事態を避けるためにも、ナレッジマネジメント導入前の基盤作りの段階で、以下の2点を伝えておくことが大切だ。

- どういった知識が欲しいのか

- どういった形でまとめて欲しいのか

ナレッジマネジメントに「前向きな組織の形成」を紹介した際、ナレッジマネジメントの成功例を示すことが効果的であると説明した。この際に、集めた知識の内容や形式も合わせて周知させれば、社員もどのような知識を提供すればよいか迷うことはない。

知識利用しやすい環境整備

ナレッジマネジメントには、集められた知識が分かりやすい区分で整理され、いつでも、誰でも、簡単に利用できる環境が必要だ。「ナレッジマネジメントと従来の文書管理は同じではないか」と指摘を受けるかもしれないが、ナレッジマネジメントと従来の文書管理は似て非なるものだ。

文書管理は保管することに重きが置かれているのに対し、ナレッジマネジメントでは活用することに重きが置かれ、定期的な見直し作業も行われる。

そのため、知識の区分が分かりやすく、簡単に出し入れできる体制が大前提となる。文書管理のように、ただ積み重ねられ、時間が経てば倉庫に移動され、いつしか捨てられてしまう、といった環境ではうまくないのだ。

集められた知識がデータベースに分かりやすく整理されていて、PCやスマートデバイスからいつでもアクセスして内容を取り出せる環境が理想だ。同時に、個々人がいつでもデータベースに知識を登録できる仕組みも欠かせない。ナレッジマネジメントとITがワンセットで考えられているのにはこうした側面がある。

知識提供者の評価体制整備

ナレッジマネジメントを運営していくうえで意外と難しいのは、知識に対する評価といわれる。実際にナレッジマネジメント導入に成功している企業では、以下の2つの評価を併わせて行うことが多い。

- 知識の提供者に対して、昇給などの処遇をする

- 朝礼や掲示板で提供された知識の素晴らしさを称える

分かりやすいのは昇給など賃金での処遇だが、これを実施するためには透明で公平な知識の評価体制の構築が欠かせない。また、停滞してしまったナレッジマネジメントに再び活気を与えるために昇給幅を広げれば、その後も同じ方法をとらざるを得ず、組織の負担が増大する。知識に対する評価体制を整備することは非常に大切だが、その方法は慎重に検討する必要がある。

定期的な知識の棚卸し

集められた知識を定期的に棚卸しすることは非常に重要な作業だ。暗黙知が形式知化すると、一種の情報となって各個人に共有される。その中には、業界動向や他社売上高など数字を用いたものもあるだろう。情報は鮮度が命で、これはナレッジマネジメントでも変わらない。

ナレッジマネージャーは、定期的に知識の棚卸しを行い、以下を実行する。

- 利用頻度の高い知識を分かりやすい場所に保管する

- 古い知識は新しい知識に置き換える

- 時系列で確認できるようにする

知識の重要性を測りかねるときは、必要に応じて経営者や知識の提供者に相談するとよい。提供された知識は組織の資産となるため、腐らないように大切に保管する必要がある。

「学習する組織」の醸成

ここまで、ナレッジマネジメント導入の基本的な手順について紹介してきた。ナレッジマネジメントの導入に成功したならば、組織と個人が持つ知識を共有、活用することができるだろう。しかし、ナレッジマネジメント導入の効果はこれだけではない。

ナレッジマネジメント導入の第2の効果は「学習する組織」の醸成だといわれる。「学習する組織」とは、ナレッジマネジメントを通じてさまざまな知識を得て、それを自己の知識として取り込むとともに、そこから新しい知識を創造する集団を示す。つまり、以下の連鎖反応を起こす集団だ。

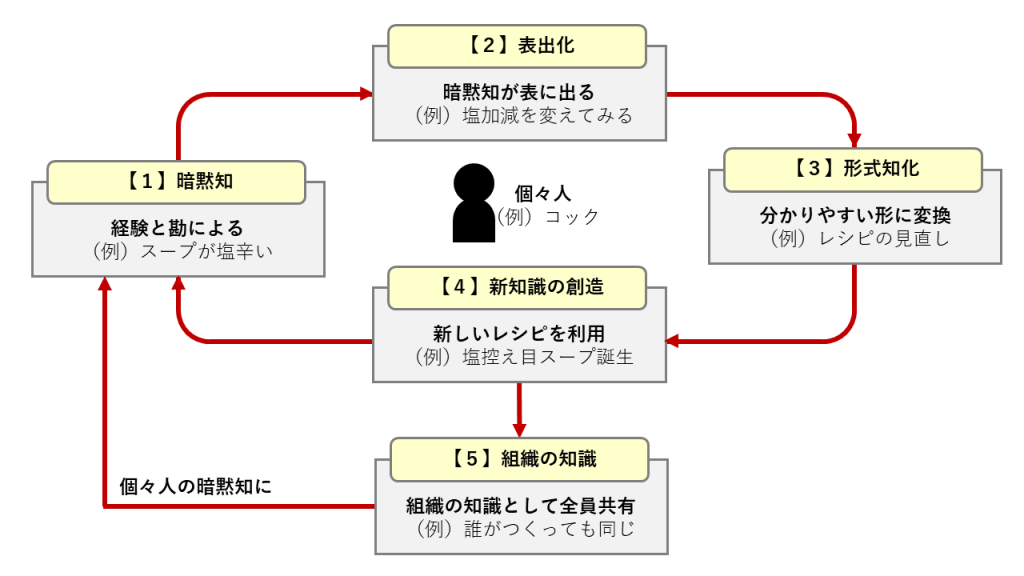

暗黙知の形式知化→ 知識の共有と活用→ 知識の習得→ 新たな知識の創造

塩加減を変えた飲食店事例の場合、知識を中心とする連鎖反応のイメージは以下のようになる。

上記の流れでは、コックがスープが塩辛いと感じた暗黙知の段階をスタートに、以下の一連の連鎖反応が起きている。

- 暗黙知の表出化:塩加減を変える

- 形式知化:レシピを見直す

- 新知識の創造:塩控え目スープの誕生

新しいレシピと塩味控え目のスープは組織の知識となって共有され、誰が作っても同じ塩加減にできるようになった。その後、塩味控え目のスープは、飲食店の基本メニューとなり、次第に個々人の暗黙知へとなっていく。

暗黙知は、言葉では表現せずとも、各人が体で覚えている知識。つまり、この飲食店の従業員はスープの塩加減に関する知識を習得したということになる。

また、「学習する組織」では新しい暗黙知が次々と表出化していく。次に表出化する暗黙知は「接客の心得」かもしれないし、「余った食材の有効利用」かもしれない。有効と判断された知識は、スープの塩加減でみられた連鎖反応のように、次々と飲食店の知識として蓄積され、また各人はそれを習得する。

スモールビジネスに適しているか

コンパクトな組織で効果を発揮

現時点で、ナレッジマネジメントを盛んに導入しているのは大企業だ。しかし組織がコンパクトなスモールビジメスのほうがナレッジマネジメントになじみやすい面もある。

ナレッジマネジメントでは、ナレッジマネジメントに理解を示す組織を醸成すること、集められた知識の中で有効なものを形式知化し、それを共有・活用することによって組織力を高めていく。それを実現するためには、自部門の利益にとらわれず、同じ価値観を持って組織全体の強化という目標に向かわなければならない。

大企業の場合、本社以外に多くの支店があり、部課組織も複雑であるため、一つの目標に向かってナレッジマネジメントを実践することは大変な作業だ。企業力強化という最終目標は認識していても、例えば各部門の意向が以下のようにぶつかり合い、調整が難しい。

- 経理部門:新商品の開発コストはできるだけ削減したい

- 人事部門:新商品開発にともなう人事異動などをしなければならない

- 営業部門:顧客に売り込みやすい特徴のある製品を開発してほしい

- 総務部門:各部課の意向をできるだけ統一し、書類手続きをシンプルにしたい

- 開発部門:少しでも高性能の製品を開発したい

- 製造部門:在庫を確認しながら効率よく製品を作りたい

一方、スモールビジネスの場合は組織がコンパクトで、全社的な意思の疎通が図りやすいという利点がある。また、関係者が少なくコミュニケーションが容易なため、いつでも、対面で知識の有効性を確認し合うことが可能だ。全体が見渡しやすいスモールビジネスはナレッジマネジメントに適しているといえるだろう。

スモールビジネスでの導入意義

資金など経営資源の量で大企業に劣るスモールビジネスは、限られた経営資源を最大限に活用しなければならない。その経営資源の中に個々人が持つ知識、すなわちナレッジがある。

ナレッジマネジメントを導入することで、全員が相互に協力し合い、これまで表に出ることのなかった新しい知識が組織の資源となって利用できる。「三人寄れば文殊の知恵」というわけで、経営資源の小ささをある程度カバーすることができるだろう。

一方で、「スモールビジネスにナレッジなどない」という人も少なくない。現実を知らない発言だ。家族経営の商店でも、毎日の積み重ねの中で数え切れないほどのノウハウを確立し、また自らの経験とカンにより繰り返し改善を行っている。大企業が持つ知識の量には及ばずとも、専門性の面では引けを取らないことも多いはずだ。

そこで働く一人ひとりが日常業務の中で確立してきた知識こそがスモールビジネスが誇れるナレッジといえ、これに目を向けないのは非常に残念な話だと考える。

今現在は埋もれてしまっていて、放っておいては表に出ることのない知識という経営資源を発掘し、それを一つの目標を達成するための手段として共有、活用していくナレッジマネジメントの導入は、「限られた経営資源の最大活用」というスモールビジネスの経営手法の原点を振り返る意味でも有益といえるだろう。