そもそもマーケティングとは

ビジネスの世界では「マーケティング」という言葉をよく耳にする。販売促進策を示す場合が多いため、広告宣伝や市場調査、データ分析結果の反映など、立場によってさまざまな捉え方があるように思う。

ピーター・F・ドラッカーは、「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」と書いている。あれ?マーケティングって、販売に関わる人たちがやっているのではないのか?と考えてしまうが、実は以下のような文脈でこのフレーズが述べられている。

実のところ、販売とマーケティングは逆である。同じ意味でないことはもちろん、補い合う部分さえない。もちろん何らかの販売は必要である。だが、マーケティングの理想は、販売を不要にすることである。マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるようにすることである。

P.F.ドラッカー. [英和対訳] 決定版 ドラッカー名言集

マーケティングの目的は「お客様が自然に買いたくなる状態をつくること」だ。ニーズに合った商品を、適切なターゲットに向けて発信していくこと。そのために、商品開発から販売戦略の策定、広告宣伝に効果検証までの一連のプロセスを、一貫して計画して実行・管理すること。すなわち、商品が「売れる仕組み」をつくることが、マーケティングだということだ。

最近のマーケティングは、 Webマーケティングが主流になったこともあり、SEOやLPO・リマーケティングやセグメントなど、その手法はどんどん細分化され、具体化している。しかし、いくら手法が細くなっても、根底にある本質は変わらない。ドラッカーの名言は、現代でも通じるマーケティングの本質を思い出させてくれる。

変化するマーケティング

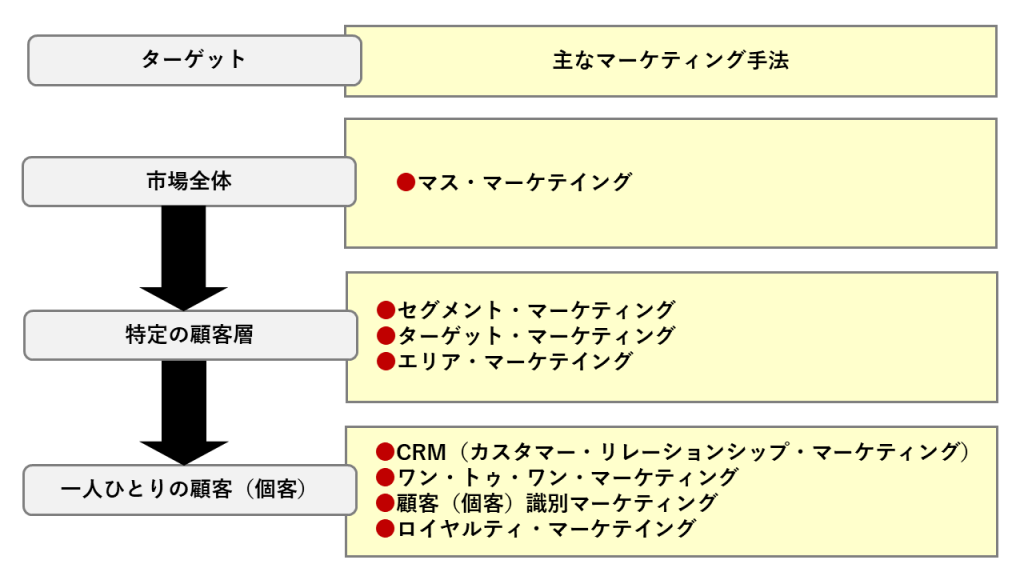

マーケティングに対する考え方や手法は、時代とともに変化してきた。以下に大雑把な変遷を図示してみよう。

昭和の高度成長時代には、企業は大量生産された商品を市場全体(マス)の顧客に向けて生産販売する「マス・マーケティング」が主流だった。しかし、消費者ニーズが多様化し、個人が自分自身のライフスタイルを求めるようになると、企業が市場全体に売り込む方法は効率が悪くなってきた。そこで、市場を同質のニーズを持ついくつかの集団に細分化し、個々の市場にあった売り方が必要とされてきたのだ。特定の顧客層に狙いを定める「セグメント・マーケティング」「ターゲット・マーケティング」「エリア・マーケティング」などがこれにあたる。

そして現在、企業のマーケティングは一人ひとりの顧客に焦点をあてるようになっている。各顧客のニーズに合った商品やサービスを提供し、顧客との長期的な関係づくりを重視する手法だ。こうしたマーケティングは、企業と顧客との1対1の関係づくりが重視されることから「カスタマー・リレーションシップ・マーケティング(CRM)」「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」といわれる。また、ロイヤルティの高い優良顧客を重視することから「ロイヤルティ・マーケティング」といわれたり、顧客を企業への売り上げや利益の貢献度に応じて識別することから「顧客(個客)識別マーケティング」などともいわれる。

ロイヤルティ・マーケティング

ロイヤルティ(loyalty)とは「忠誠」の意味だ。ロイヤルティ・マーケティングとは、自社にとって多くの利益をもたらしてくれる優良顧客の満足度を高め、優良顧客との長期継続的な関係を築いていこうというマーケティングのことである。

企業にとっての優良顧客とは、企業の製品・サービスを頻繁に、しかも長期間にわたって購買もしくは利用する顧客だ。いい換えれば長期間にわたって多くの利益をもたらしてくれる顧客ということになりる。ロイヤルティ・マーケティングはこの優良顧客を重要視するマーケティング手法を示す。

ロイヤルティ・マーケティングのポイントは以下の通り。

■既存顧客の維持を重視

ロイヤルティ・マーケティングでは、新規顧客の獲得以上に既存顧客の維持を重視する。既存顧客の満足度を高めることによって顧客離れを防ぎ、長期的な関係づくりを目指す。

■顧客を貢献度に応じて区別

すべての顧客は平等ではないという原則「顧客不平等論」を是とし、企業の売り上げや利益に多く貢献する優良顧客とそうではない顧客を明確に識別する。

■優良顧客を優遇

優良顧客に対してはより多くのサービスや特典を与えるなど優遇する一方、逆に非優良顧客へのそれは少なくする。

ロイヤルティ・マーケティングが既存顧客の維持を重視するのは、企業にとって、新規顧客を開拓するよりも既存顧客を長期間維持することに力を注ぐほうが効率がよいからだ。市場が成熟し企業間競争が激しくなると、企業が新規顧客を獲得することは総じて難しくなってくる。

広告宣伝、見本市出展、セミナー、チラシ、DM、一時的な値引き、営業費用など、新規顧客の獲得には多くのコストを要する。しかし、かけたコストに見合った新規顧客を獲得するのは容易ではない。それに比べると、既存顧客を維持するコストは少なくて済むはずだ。

また、ロイヤルティ・マーケティングではすべての顧客を平等に扱うのではなく、優良顧客を重視する姿勢を明確にする。その理由は、優良顧客との長期的な関係を築くことが、企業に多くの利益をもたらしてくれるからだ。たとえば、ロイヤルティの高い優良顧客は周りの知人にその企業の製品やサービスのよさを口コミで伝え、新たな顧客を呼んでくれる存在となる。「2対8の法則」といわれるほど、優良顧客は企業に大きな利益をもたらしてくれるのだ。

「2対8の法則」とは、20%の優良顧客が80%の利益をもたらすという意味で使われる法則のことだ。

具体例

ここで、ロイヤルティ・マーケティングの具体的事例として、小売りXの展開方法についてみてみよう。以下は実際にあったマーケティングのケースだ。

顧客データの収集

小売りXでは自店の顧客向けにスマートフォン「お客様アプリ」を提供している。顧客が買い物時にこのアプリのバーコードを提示すると、全商品が5%割引きになるサービスが受けられる。年会費が無料なこともあって、アプリの利用者は月間1万人に達している。

お客様アプリの提供によって、小売りXでは「顧客の属性データ」と「顧客の購買行動データ」を集めることができる。顧客の属性データは、顧客の名前、住所、年齢、性別、家族構成などのデータで、アプリ登録時に顧客が入力する内容から把握することができるものだ。また、顧客の購買行動データは、どの顧客がいつ、どの商品を、いくら購入したか、月に何回来店したかといったデータで、顧客の買い物時に提示したアプリで収集できる。

顧客データの分析

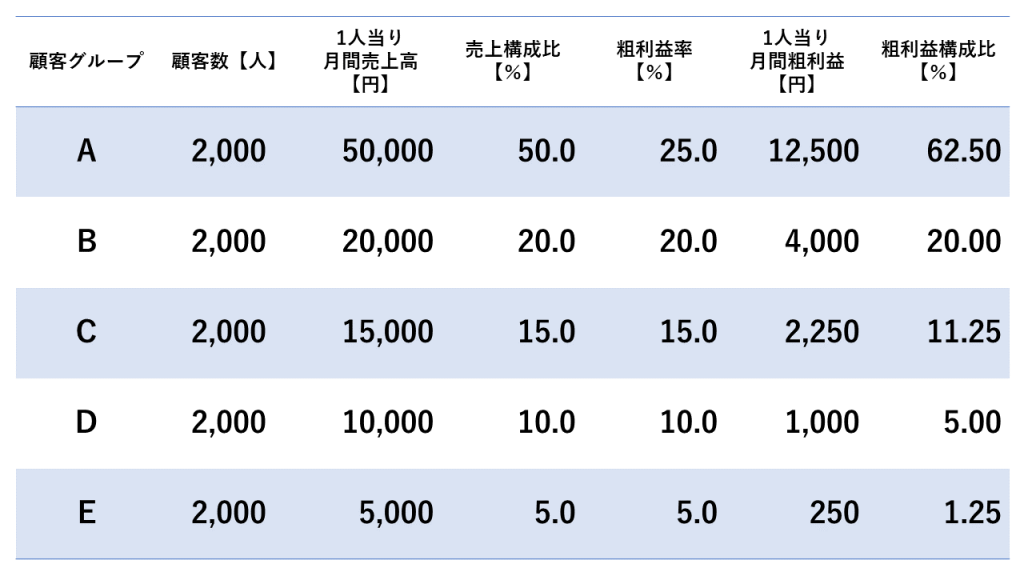

小売りXでは「お客様アプリ」の利用者から得られる月間1万人の顧客データを収集・分析し、顧客を売上高の大きい順にA~Eの5グループに分類。さらに各グループの平均1人当たり月間売上高、粗利益率、1人当たり月間粗利益額を把握した。

この結果から、売上高上位20%のAグループの顧客は、小売りXの売上高の50%、粗利益の62.5%に貢献していることになる。

一方、売上高下位のEグループの顧客は、小売りXの売上高のわずか5.0%、粗利益のわずか1.25%にしか貢献していないことになる。

さらに、顧客の購買データを細かく分析してみると別の事実も判明した。売上高上位20%のAグループの顧客は、ほぼ毎日来店するなど来店頻度が高く、1回当たりの買い物金額も高かったのだ。その結果、小売りX店内での月平均販売額は5万円に達したのだった。Aグループの買上げ商品は、他のグループに比較して幅広く、付加価値の高いものが多いため、結果として粗利益率も25%と高くなっていた。

一方、売上高下位20%のEグループの顧客は、来店頻度も低く、1回当たりの買上げ金額も少ないことが分かった。このグループの顧客は、たまに来店しても、チラシに掲載された格安の特売品しか購入しないことが多く、1人当たりの粗利益率は5.0%と極めて低かったのだった。

優良顧客の把握

この結果から、小売りXにとっての優良顧客は、売上高上位20%のAグループであることは明らかだ。Aグループの顧客は下位のEグループの顧客と比較して、売上高で10倍、粗利益で50倍、小売りXに貢献していることになる。

優良顧客重視のサービス設計

小売りXが、売上や利益を高めていくためには、優良顧客重視の戦略が必要だ。Aグループの顧客によろこばれる品ぞろえやサービスを行い、よりよい関係をつくる必要がある。そこで、小売りXでは次のような取り組みを行った。

■品揃えの見直し

Aグループの顧客ニーズに合った品揃えを実施。Aグループの顧客は、付加価値の高い商品の購買に積極的だった。そのため、格安の特売品の陳列面積を大幅に縮小し、余った陳列棚にはAグループが好みそうな商品を並べた。

■割引率の見直し

これまでカードを持つ顧客全員に無条件で5%割引を行っていたが、顧客の売上高の貢献度に応じて割引率を変えた。具体的には、Aグループの顧客は7%割引、Bグループの顧客は5%割引、Cグループの顧客は3%割引、D・Eグループの顧客に対しては1%割引とした。

割引率で顧客の間に格差をつけることで、優良顧客に報いる仕組みをつくったのだ。

■特典の見直し

優良顧客に喜んでもらえるような特典を計画した。Aグループの顧客が誕生日に来店した際には、プレゼントがもらえるサービスや、Aグループの顧客のみ参加することができる「海外旅行が当たる抽選会」といった特定を企画した。

■優良顧客との関係づくり

小売りXは、Aグループの顧客とのコミュニケーションを図り、顧客とのフェイス・ツウ・フェイスの関係をつくった。Aグループの顧客の中でも最も買上金額の多かった上位100人の顧客に対して、店長が中元や年末などに自宅まで挨拶にうかがい、商品券を手渡したり、Aグループの顧客の誕生日には、店内で使えるクーポン券と一緒に店員のコメントを添えたバースデーカードを送った。

なお、上記ような「割引き」や「特典」などのサービスは、フリークエント・ショッパー(来店頻度の高い顧客)を重視したものであることから、フリークエント・ショッパー・プログラム(FSP)ともいわれる。

この事例の成果

結果として、Aグループの顧客の1人当たり月間売上高、1人当たり粗利益額はさらに高まった。顧客と店員が店頭で話をする場面もよくみられるようになり、顧客からのよい評判を聞くようになったという。また、優良顧客の満足度は当然高まった。

最も大きな成果は、Aグループの顧客離れ防ぎ、Aグループの顧客を優良顧客として維持できたことだ。小売りXはロイヤルティ・マーケティングを実践することによって、優良顧客とのより長期的な関係づくりに成功したのだ。