成熟期に生き残るために

どんな製品、どんなサービスでもそのマーケットには「ライフサイクル」というものがある。市場に投入されてから淘汰されるまでの間を、開発→導入期→成長期→成熟期→衰退期という各段階で考えるのが一般的だ。

例えば、製品市場が成長期で需要が供給を上回っている状況では、企業間または製品間による競争はあるものの、右肩上がりの売上高推移をする。努力をすれば、すべての企業がそれなりに収益を手にすることが可能な段階といえる。

しかし、製品市場が成熟期になると様相は変わってくる。売上高推移は右肩上がりが緩やかになる一方で、参入企業、出荷製品数量はピークを迎え、供給が需要を上回るようになる。すると、企業間、製品間で激しい競争が起こり、売れる製品と売れない製品の格差が広がる。ここで勝ち残ることのできない企業は、製品の生産中止や市場撤退を余儀なくされるのだ。

市場の成長が見込める分野は、新規参入も多くなり、その分競争が激しくなる。将来的に収益を確保するには、その市場において自社がどれだけ競争力を発揮して優位に立てるか否かが重要なポイントとなるだろう。

自社が優位な位置に立つには、得意とする既存の生産設備や技術・ノウハウ、販売ルートなどをできるだけ活用することが必須だ。また、自社にはない技術や人材などは、特許の購入や他社との提携など外部の資源を活用するという柔軟な発想も必要となってくる。

ランチェスター戦略で考える

成熟市場における競争戦略については、「ランチェスター戦略」が有名だ。この戦略については、おびただしい数の書籍が出版されている。また、インターネット上にも解説記事がたくさんあるので、詳細はそちらに譲るとして、概要だけを解説する。

ランチェスター戦略とは

ランチェスター戦略とは、英国のランチェスター(Frederick William Lanchester)が発見したもので、戦闘の法則を基にした戦闘に勝つための戦略だ。戦闘のための戦略は、後に、ビジネスの世界において営業戦略としても企業間競争の勝ち方としても応用された。

ランチェスター戦略は、1人の「強者」とそのほかの「弱者」という概念で成り立っている。強者と弱者では打つべき手が異なる。それが「強者の戦略」と「弱者の戦略」だ。

1914年、第一次世界大戦が勃発したとき、飛行機が実戦に使われるのをみたランチェスターは、空中戦に強い関心を示し、その研究に没頭し、敵味方が何機と何機で空中戦を展開した場合、どちらが何機撃墜されるかという、戦闘機の数とその損害量について、実戦のデータを基に研究をした。

空中戦を中心に、さらに地上戦闘の資料も集め、一般に兵力数と損害量との間にどのような関連性があるかを追求し、そこに二つの法則性があることを発見した。それが「ランチェスターの第一法則」と「ランチェスターの第二法則」だ。

■ランチェスターの第一法則

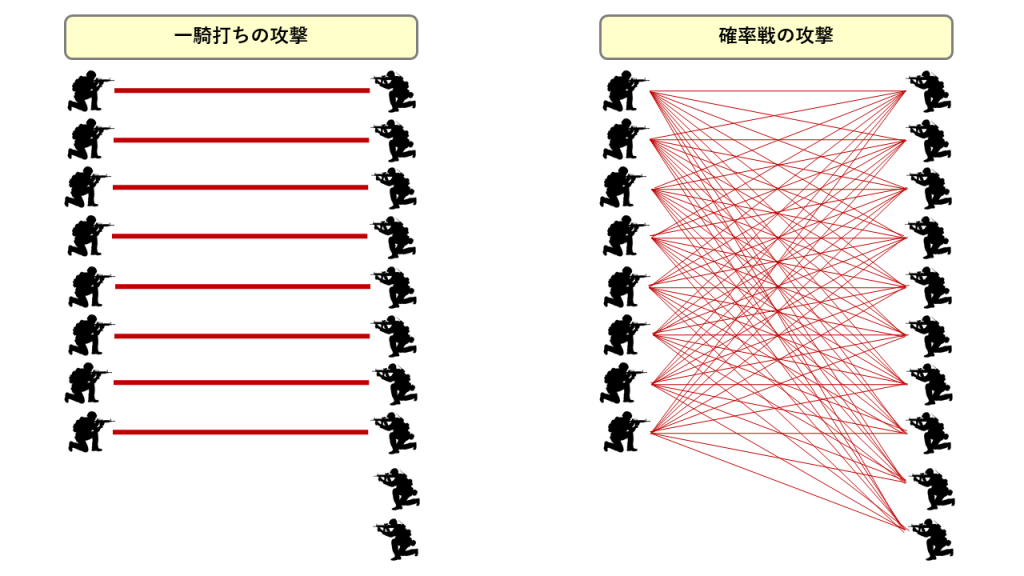

ランチェスターの第一法則は、一般に「一騎打ちの法則」とも呼ばれている。古代の戦闘のような弓や槍などの原始的な武器を使った戦いは、一騎打ち型の戦いとなる。このような戦いでは、武器の性能が敵味方同じであれば、兵士の数の多いほうが、その分だけ勝つとランチェスターは考えた。

仮に、M軍10人、N軍8人で一騎打ち型の戦闘が行われたとすると、M軍は8人戦死して2人生き残り、N軍は8人戦死して全滅することになる。つまり、数の多いほうの軍隊が、多い分だけ生き残り、勝利するというのが一騎打ちの法則。極めてシンプル。ランチェスターは、この法則を以下の式で表した。

Mo-M=E(No-N)

Moは戦う前のM軍の兵隊数、Mは戦った後のM軍の生き残りの兵隊数で、Mo-MはM軍の損害量・戦死者数となる。同様にNoは戦い前のN軍の兵隊数、Nは戦った後のN軍の兵隊数、No-NはN軍の戦死者数を表わす。また、Eは、Exchange Rate(交換比)の略で、武器効率(武器性能の比)を表わす。

例えば、M軍・N軍の武器の性能が同じという条件で一騎打ちの戦いが行われたとする。E=1とした場合、M軍がN軍を全滅させ、N軍の生き残りの兵隊数をゼロにする条件は、

Mo-M=No…M軍の戦死者数=N軍の投入兵力

となり、これを整理すると、

Mo-No=M…M軍の投入兵力-N軍の投入兵力=M軍の残存兵力

となり、戦う前の兵隊数の差が、そのままM軍の生き残りの兵隊数になる。このように、兵士が1人でも多いほうがその分だけ生き残り、勝ちを収めるというのが、第一法則の原理だ。

それでは、兵隊数の少ない弱者が勝つにはどうしたらよいか、M軍とN軍の例でいえば、N軍が勝つためには、自軍の兵隊数を10人超に増強するか、武器の性能を1.26倍以上に高める必要がある。M軍の武器が刀ならば、N軍はそれより高性能な槍や弓を用いなければならないことになる。

■ランチェスターの第二法則

一騎打ちの戦いにおける損害量の法則が第一法則であるのに対して、機関銃のように1人が何人もの敵を同時に射撃できる近代兵器を使った戦闘の場合、損害量はどうなるか、そこから導かれた法則がランチェスターの第二法則だ。

機関銃や大砲、戦闘機などによる戦いを確率戦という。攻撃を受けた場合、どの弾が当たるか分からないが、損害は確率的に発生するためだ。そこで第二法則は、確率戦闘の法則とも呼ばれている。

仮に、M軍10人、N軍8人の兵士が同じ性能の機関銃を使って戦闘を開始したとしよう。このとき、M軍1人当たりがN軍1人から受ける攻撃力は、M軍は10人なので1/10に分散された攻撃をN軍の8人から受けることになる。同様に、N軍は8人なので1/8の確率を持った攻撃をM軍の10人から受けることになる。

このことから、M軍、N軍双方が敵から受ける攻撃力の比は、

M軍:N軍=(1/10)×8:(1/8)×10= 0.8:1.25= 64:100

ということになり、それぞれが戦闘前の相手兵士の数の2乗分の攻撃力を受けることになる。要するに確率戦においては、双方の兵器の性能が同一であれば、敵味方ともに、戦闘開始時の兵士数の2乗対2乗の力関係で戦うのと同じことになる。従って、両軍の損害量の差は当然、それだけ開くことになる。これがランチェスターの第二法則だ。ランチェスターは、この第二法則を、下記の式で表している。

Mo2-M2=E(No2-N2)

Mo、M、No、N、Eの意味は第一法則の場合と同じだ。

ランチェスター戦略での営業展開

ランチェスター戦略は、第二次世界大戦中に、B.O.クープマンら米国の数学者たちの研究によって応用され、発展した。

日本では、「ランチェスター戦略」「ランチェスターモデル式理論」は、1960年代に研究が進められ、経営コンサルタントの田岡信夫氏(1927~1984年)によって、販売における競争戦略として再構築され、理論から実務に至るまでが体系化された。

田岡信夫氏は、競争上優位となる市場占有率を以下の数字で表している。

- 73.9%:独占的市場シェア

- 41.7%:相対的安定シェア

- 26.1%:市場的影響シェア

力の差が3倍になったら、勝負に勝つのは難しいといわれている。例えば、市場占有率が73.9%という場合、競合他社の市場占有率は26.1%(100%-73.9%)であり、競合他社が一丸になっても市場占有率の差は2.83倍と計算される。この市場占有率を覆すのは、大きな技術革新などでもともなわない限り困難な数字といえる。

市場における企業の競争関係は市場占有率の関係から、以下の3つに分類できる。

- リーダー企業:市場占有率トップ企業

- チャレンジャー企業:リーダーに挑戦する企業

- フォロワー企業:市場占有率上位企業に追随する企業

ランチェスターの戦略からすると市場占有率の上位企業と下位企業とが同じ条件で競争をすれば上位企業が必ず勝つことになる。今日のような消費成熟市場では市場占有率上位企業でないと生き残ることは難しいということだ。

ランチェスターの戦略によれば、強者と弱者とではそれぞれに有利な戦い方が導かれる。弱者にとって有利な戦法はゲリラ戦だ。例えば、大企業とスモールビジネスが競争をした場合、総合力では大企業が勝つ。しかし、得意な分野に限って競争した場合、スモールビジネスにも勝算がでてくるということになる。

ランチェスター戦略に従った営業展開を考える場合、強者の戦略と弱者の戦略に分ける必要がある。強者には、総合戦、確率戦、遠隔戦、短期決戦が有利な戦い方だ。従って、市場占有率が高い企業は、企業体力を生かした低価格戦略、広域営業展開などが可能となる。

一方、弱者には、局地戦、接近戦、一騎打ちで戦う、一点集中などが有利な戦い方となる。従って、市場占有率の低い企業は、自社の得意分野に特化したり、営業エリアを地の利のある地域に限定するなどして、経営資源をより効果的に投下することが重要になる。

オンリーワンを目指す戦略

「オンリーワン企業」という言葉がある。これは「その市場で唯一の企業といわれるほどの業界ナンバーワン企業」という意味だ。スモールビジネスがオンリーワン企業を目指すということは「自社の強みを生かすことができる事業分野を確立し、その市場で他社の追随を許さない強い企業を目指す」ということになる。

市場の細分化

かつての高度成長期では、すべての顧客を対象として、大量生産・大量流通・大量販売を単一の製品で展開する「マス・マーケティング」が主流の考え方だった。しかし、市場が成熟化し「作れば売れる」という時代ではなくなってくると、セグメンテーションに基づいて各標的市場を選定し、各々の市場に合った製品を展開する「ターゲット・マーケティング」が主流となってきた。

市場が成熟化すると製品やサービスの差異化が必要になる。その差異化が市場の多様化を生み、市場は細分化される。その特定の細分化市場に照準を合わせて経営資源を集中投下するのが、市場細分化戦略の基本的な考え方だ。

標的とする細分化市場で自社の強みが発揮でき、競合他社が参入できない障壁が設けられれば、その市場を独占できることになる。

スモールビジネスが優位な市場

市場の細分化がなされた後には、市場規模、自社の強み、製品のライフサイクル、参入障壁、競合他社の戦略などを考慮したうえで、自社に最も魅力的なセグメントを標的市場として選ぶことになる。

スモールビジネスが参入して成功する可能性の高い市場の条件は以下の通り。

- 利益が見込める規模であること

- 潜在成長性があること

- 大手企業があまり関心を持っていないこと

- 自社の強みが効率よく発揮できること

- 大手の参入を防止できるだけの障壁が設けられること

市場規模は、大手企業などが目を付けない、あるいは関心を示さない程度の規模が望ましい。最大に見込める市場規模が数億円程度では、大手企業には参入メリットがない。しかし、スモールビジネスにとって、数億円規模の市場であっても十分魅力的な市場である場合が多い。この市場を独占できるなら、スモールビジネスにとっては大きなメリットとなるだろう。

自社にとっての有利な市場とは自社の事業領域であり、しかも大手企業または競合他社が容易に参入できないような障壁を設けることが可能な市場でなければならない。自社の得意分野は何かを見極め、その得意分野を存分に生かせる製品やサービスを開発する必要があるのだ。

専門分野に特化

得意分野の市場を開拓する際、どのような顧客に、どのような商品やサービスを、どのように提供するのかを明確にする必要がある。しかも、他社に真似のできない、自社が最も強みを発揮できる分野に特化しなければ意味がない。

顧客が自社から購入する必然性を持たせ、確実なリピーターを獲得し、利益を確保し続けることが重要といえる。

顧客重視

顧客の意見、特に顧客からのクレームにはよく耳を傾け、商品の付加価値や顧客満足度を高めることが成功へのステップとなるだろう。

製品の品質の向上や新たに加えるべき付加価値を考える際に、実際の利用者である顧客の意見には大きな価値がある。もちろんその意見の中には、実現不可能なものや些細なことがらもあるかもしれない。

しかし、常に顧客ニーズを意識することによって商品やサービスを改良する際の重要なヒントを得ることもあるはずだ。また、顧客の立場に立った製品やサービスは顧客からの大きな支持を得て、信頼性を高めることにつながることが多い。

コア・コンピタンスの認識

独占市場は魅力的な市場だ。目指すべき独占市場を探すには、市場をいくつかの切り口でできるだけ細分化することから始めると良いだろう。

例えば、ターゲットとなる顧客を、性別、年齢、居住地域、職業、収入、学歴などの条件で、可能な限り細分化してみる。細分化した目標市場に対し、経営資源の中から自社の強みを認識し、それを製品化する。

また逆に、自社の経営資源から目指すべき独占市場を探すことも可能だ。この場合、技術、ノウハウ、販売チャネル、顧客、仕入先など自社の経営資源を生かすことができる製品やサービスを軸として、目標とする市場を探すことになる。

目標とする市場を探すには、以下の例ような内容を日ごろから検討することが大切だ。

- 自社の現在の技術やノウハウをほかに活かすことができないか

- Aの技術とBの技術を融合できないか

- 販売ターゲットを変えるにはどうすべきか

- サイズを変更したらどうか

- 素材を変更したらどうか

独占市場を手に入れるためには、自社の技術力や営業力を客観的に判断するとともに、自社の強みを認識し、この強みを生かさなければならない。自社の強みを生かせる自社の独自市場であれば、競合他社は参入しにくくなる。

自社製品の開発をする際にポイントとなるのが、自社の強みに他ならない。この強みの認識については、単に技術や営業という大きなくくりだけではなく、それをさらに細分化することによって、強化点、売り込み点がより明確になり、強みがさらに強みとなる好サイクルを生み出すといえる。

また、市場のトレンドと自社の強みを生かすべき方向付けをうまく融合させれば、新たな市場を見つけ出すことも可能になるだろう。強みが分かるということは併せて弱みについても分かることだ。自社の企業戦略を立てていくうえでも、どの部分を他企業と共同で補完していくのかといった協力体制の在り方についての検討も弱みを知ってこそ意味のあるものになるだろう。